지난 16일, 정부는 ‘국정현안관계장관회의’를 통해 해외 직구 관련 규정의 강화를 발표했다. 그러나 정부의 발표 이후 정치권은 물론 각계에서 광범위한 비판여론이 조성되자 사흘 만에 추가 브리핑을 열어 사실상 철회했다. 정부의 정책혼선에 대한 여진은 진행 중이다.

정부가 발표했던 해외직구의 전면 금지는 현행법상 불가능한 정책이었던 것으로 알려졌다. 관세법에 근거해 해외 제품의 반입을 차단할 계획이었으나, 해당 법률에서 정하는 규정의 내용은 물품의 ‘보류’에 그치고 있기 때문이다. 결국 국무조정실은 해외직구의 전면 금지가 법적으로 불가능한 조치였음을 시인하기에 이르렀다.

정부가 이 같은 법과 규제를 충분히 인지하고 있었다면 이번 사태와 같은 정책혼선을 예방하지 않았을까? 최근 부상하고 있는 생성형 AI 기술과 정부의 융합이 필요한 이유다.

|

| ▲사진=씨지인사이드 |

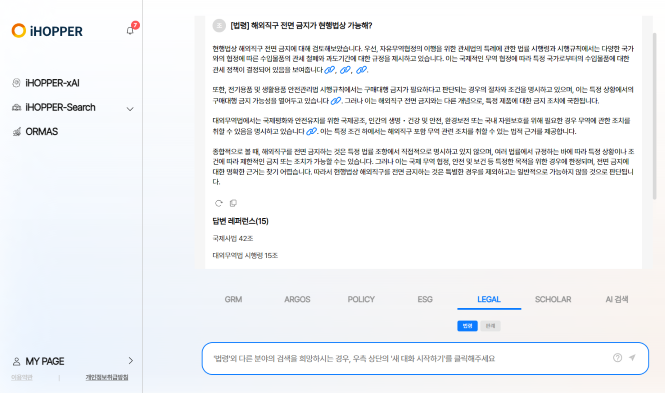

씨지인사이드의 법률·규제 특화 AI 플랫폼 ‘아이호퍼-xAI’를 통해 “해외직구 전면 금지가 현행법상 가능한가?”를 물어보았다. 아이호퍼-xAI는 “관세법과 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 대외무역법 등 연관된 법령을 분석한 결과 안전과 보건에 위해를 미치는 특정한 조건에 한하여 반입을 막을 수는 있지만, 해외직구를 전면적으로 금지하는 조치는 가능하지 않다“는 답변을 주었다.

한편, 동일한 질문을 판례를 기준으로 AI에 물어본 결과, 정부의 전면금지에 명확한 근거가 부족하다는 점을 지적했다. 실제로 아이호퍼-xAI는 ”대법원(2012두13665, 2017다219232), 서울고등법원(2017누48), 서울중앙지방법원(2014가합38116)판례 등에 비추어 볼때 국내외 상품 간 차별적 조치가 국제무역규범에 위배될 가능성이 있다”라고 지적했다.

박선춘 대표는 “기업뿐만 아니라 정부나 지자체도 정책의 수립, 집행하거나 정책을 개선하는 과정에서 인공지능 기술을 실제로 적용할 수 있는 단계에 이르렀다는 사실을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

[ⓒ 기업경제신문. 무단전재-재배포 금지]